Wer erinnert sich noch an Hooch? Mitte der 90er-Jahre liess sich die Alkohol-Industrie etwas einfallen, um den in westlichen Ländern rückläufigen Alkoholkonsum wieder anzukurbeln: Mit stark gesüssten und poppig aufgemachten Mischgetränken wurde ganz gezielt ein junges Publikum ins Visier genommen. Hooch war eines der ersten und das wohl berühmteste Alcopop. Es wurde millionenfach verkauft und landete viel zu oft bei ganz jungen Konsumierenden.

Kinder und Jugendliche haben einen natürlichen Abwehrreflex gegen den Geschmack von Alkohol. Mit viel Zucker und durch Beimischen von allerlei fruchtig-frischen Aromen umging die Alkoholindustrie mit den Alcopops diese Barriere auf perfide Art und Weise.

Für unzählige Jugendliche begann dadurch ein zerstörerischer Weg in den Alkoholmissbrauch. In Beratungsstellen und stationären Therapie-Einrichtungen ist heute das traurige Resultat sichtbar: Wo früher fast ausschliesslich ältere, mehrheitlich Männer wegen ihres Suchtproblems Hilfe suchten, finden sich nun auch junge Menschen – mit einem steigenden Anteil an Frauen.

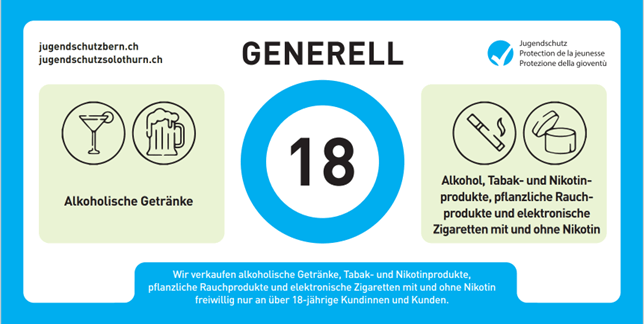

Rund 30 Jahre nach der ersten Alcopops-Welle, bedient sich die Nikotin-Industrie des genau gleichen, hinterhältigen Tricks: Mit bunten E-Zigaretten, fruchtig-frischen Aromen und teuren online-Werbekampagnen werden Minderjährige in die Abhängigkeit verführt. Herstellerfirmen und Verkaufsstellen behaupten, ihre E-Zigaretten seinen dazu da, Raucherinnen und Raucher vom extrem gesundheitsschädigenden Zigarettenkonsum wegzubringen. Die jugendliche Aufmachung, die süssen Inhaltsstoffe und die gezielte Werbung verraten aber die eigentlichen Absichten.

Ein Grossteil der heute verkauften E-Zigaretten sind Einweg-Produkte. Der grösste Teil davon wird nicht recycliert, sondern millionenfach achtlos weggeworfen. Dadurch sind diese Erzeugnisse nicht «nur» für den Jugendschutz, sondern zugleich für die Umwelt eine echte Katastrophe.

In zahlreichen Ländern werden diese doppelt schädlichen Einwegprodukte nun verboten. In der Schweiz haben National- und Ständerat ein Verbot ebenfalls beschlossen, das jedoch noch nicht umgesetzt ist.

Die Hersteller haben aber bereits reagiert und bringen neue, theoretisch nachfüllbare E-Zigaretten auf den Markt, die gleich aussehen wie die Einweg-E-Zigaretten und vermutlich grösstenteils auch als solche genutzt werden.

Bleibt zu hoffen, dass der Bundesrat bei der Umsetzung des Verbotes den Mut hat, das Gesetz so zu formulieren, dass auch «Pseudo-Einweg-Produkte» damit aus dem Verkehr gezogen werden!

Und selbst dann bleibt aus Sicht des Jugendschutzes ganz viel zu tun, um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in die Nikotinsucht zu verhindern.